保育園が保育士の家賃補助を行う借り上げ社宅制度ですが、近年では制度そのものの見直しや利用限度額の縮小といった動きが見られています。

「どうして借り上げ社宅制度が廃止されるの?」「家賃補助がないと生活が厳しい」という保育士の方のために、本記事では保育士の借り上げ住宅制度がなくなる理由や収入を上げる対策を詳しくご紹介します。

- 保育士の借り上げ社宅制度はなくなるわけではなく、利用回数が1人1回になる

- 「こども家庭庁による制度の見直し」「制度の悪用防止」などが背景にある

- 今後は補助対象となる年数や条件がさらに厳しくなり、利用可能な期間や金額の見直しが続く可能性も

- 借り上げ社宅制度がなくなっても、転職する・キャリアアップするなどして給与を上げる方法はある

【元保育士】ゆぴライター

【元保育士】ゆぴライター借り上げ社宅制度の縮小や廃止の動きに、不安を感じる方も多いでしょう。ですが、現在は家賃補助以外にも働きやすさや待遇を重視する園が増えています。焦らず、自分に合った職場を見つけることが大切です。転職サイトなどを活用して、安心して長く働ける環境を探していきましょう。

ゆぴ先生 元保育士ライター

保育士歴9年。ピアノが得意で、子どもと一緒に歌をうたうことが好きでした。現在は、専業主婦兼Webライターとして活動中です。保育士や保育士を目指す方の、力になれるような記事を執筆しています。

保育士の借り上げ社宅制度がなくなるって本当?

保育士の借り上げ社宅制度は完全になくなるわけではないものの、以下のような見直しや縮小の動きが行われています。

- 利用できる期間や年数の上限が短くなっている(例:8年以内→7年以内)

- 一部自治体で「1人1回限り」の利用とする運用へ変更され始めている

制度が 今後も継続される可能性は高いものの、補助条件が厳しくなったり、自治体ごとに適用範囲が縮まったりするので、「制度がそのまま使い続けられる」前提で考えるのはリスクがあります。

制度を利用したい場合は、勤務先の園や自治体の最新情報をきちんと確認することが大切です。

保育士の借り上げ社宅制度が1人1回になる理由

保育士の借り上げ社宅制度が1人1回になる背景には、「政府による制度の見直し」「制度の悪用防止」といった理由があります。

使用回数が減ってしまうのは残念ですが、正当な理由があることを理解しておきましょう。

ここでは、借り上げ社宅制度の利用回数が減る理由を詳しく解説していきます。

こども家庭庁による制度見直し

借り上げ社宅制度(保育士宿舎借り上げ支援事業)は保育士確保を目的に導入された制度ですが、運用が始まって数年が経ち、地域ごとの格差や公平性の問題が指摘されるようになりました。

これを受け、こども家庭庁は全国的な統一ルールの整備を進めています。

- 自治体ごとに異なる運用基準の見直し

- 制度の目的に沿った運用への是正

- 公平で持続可能な支援体制の確立

この見直しの一環として、「1人1回」の利用制限を設けました。

制度の縮小化

借り上げ社宅制度は導入当初、保育士不足の解消に大きな効果をもたらしましたが、現状は財政的な課題や制度の持続性が問題視されているのが事実です。

そのため、補助の対象や内容を見直す自治体が増えています。

- 財政負担を抑えるための支援額・期間の見直し

- 対象者をより限定する動きの拡大

- 新規利用者への支援を優先する傾向

こうした流れから、制度を長期的に維持するために「1人1回」という制限を設けるケースが増加しています。

転職の繰り返しによる制度の悪用防止

一部の保育士が制度を利用するために短期間で転職を繰り返すケースがあり、制度の本来目的である「保育士の定着支援」が損なわれていました。

そのため、悪用を防ぎ、公平性を保つための対策が取られています。

- 転職を繰り返して補助を複数回受ける事例の発生

- 補助金の適正な活用を確保するための制限

- 長く働く保育士への支援を優先

こうした背景から、「1人1回まで」という利用制限が設けられたのです。

保育士借り上げ社宅制度の現在の状況

現在は多くの自治体で月額補助額が上限8万円超となっており、例えば東京都などでは1人当たり月額最大約82,000円という設定があります。

2025年度からは、一人の保育士がこの制度を利用できる回数を「1人1回限り」とする自治体が出ており、制度利用の対象期間を「採用から8年以内」などからさらに短縮しているケースも多いです。

今後は補助対象となる年数や条件がさらに厳しくなり、利用可能な期間や金額の見直しが続く見込みです。

利用条件が変化しているため、転職や住まいを検討中の方は最新情報をしっかり確認しましょう。

借り上げ社宅制度に制限がある自治体

借り上げ社宅制度に制限がある自治体の一例を表にまとめました。

各自治体の制度内容や制限事項は年度や政策によって変更される可能性があるので、最新の情報を確認する際は各自治体の公式ウェブサイトや担当部署への問い合わせをおすすめします。

| 自治体 | 制限内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 横浜市 | ・1人1回限りの利用 ・家賃補助上限額あり ・勤務時間や他市町村での制度利用歴に制限あり | 他市町村で類似制度を利用していないことが条件。詳細は公式サイトで確認が必要。 |

| 川崎市 | ・法人所有物件は対象外 ・過去に類似制度を利用していないこと | 月額上限82,000円。勤務先法人や物件形態による条件がある。 |

| 国立市(東京都) | ・補助期間は採用年度から5年以内 | 月額上限82,000円。勤務先法人や物件形態による条件がある。 |

| 松戸市(千葉県) | ・補助期間は採用年度から5年間 ・過去に補助金利用歴がある場合は不可 | 家賃上限64,000円。期間・金額・履歴による制限あり。 |

| 船橋市(千葉県) | ・補助期間は採用年度から5年以内 | 月額上限69,000円。経過措置として旧制度の利用者は上限8万2,000円が適用される場合あり。 |

東京都23区の借り上げ社宅制度は今後どうなる?

東京都23区における保育士の借り上げ社宅制度は今後も継続される見込みですが、制度の内容や運用方法には変化が予想されます。

- 保育人材の確保・定着・離職防止を目的として、引き続き借り上げ社宅制度が実施される見込みである

- 保育事業者が借り上げる宿舎に対する補助が、より多くの事業者に提供される可能性がある

- 制度の運用方法や対象条件が見直され、より効果的な人材確保策が検討される

情報や最新の制度内容の詳細は、各区の福祉担当部署や東京都福祉局の公式ウェブサイトをチェックしてみてください。

横浜市と川崎市の保育士借り上げ社宅制度の具体的事例解説

ここでは、横浜市と川崎市が行っている保育士借り上げ社宅制度の事例を4つのケースごとに解説していきます。

現在借り上げ社宅制度を利用している方、今後利用を検討している方など状況により利用限度や回数が異なるので、ご自身のケースに合ったものを参考にしてみてください。

2025年4月以降に初めて借り上げ社宅制度を活用するケース

横浜市

令和7年度から制度利用は「1人1回まで」となっており、前に利用歴がなければ初回申請が可能。物件の契約は法人が行い、賃借料・共益費が補助対象。

川崎市

同じく令和7年度から「1人1回まで」が原則。過去に利用歴がなければ、2025年4月以降に初めて申請可能。補助上限は月額82,000円を目安に、賃借料・管理費・共益費が対象。

過去に複数回の利用歴があり、現在も制度を利用中のケース

横浜市

過去に利用歴があると、令和7年度以降は「1人1回まで」の枠に該当し、再申請が原則不可。すでに利用中なら継続は可能であるものの、新たに別法人・別物件での申請は不可となる。

川崎市

同様に「1人1回まで」のルールがあり、過去に利用歴がある場合は再申請の制限あり。現在利用中なら継続可条件もあるものの、別法人に移ると対象外となるケースがある。

以前利用経験があり、2025年4月以降に再度利用を希望するケース

横浜市

以前利用したことがあると、令和7年度以降新たに申請をすることは基本的にできない。例外的には、産休・育休・介護休業で一時中断し、同一法人に復職する場合に限って利用継続が可能である。

川崎市

こちらも同様で、以前利用歴がある場合、別法人・別勤務に移ったときなどは再申請不可。産休・育休等の理由での中断後、同一法人で復帰すれば再度利用可能という例外規定がある。

2025年4月以降、産休・育休による利用中断が発生するケース

横浜市

産前産後・育児・介護休業を理由として制度利用が「途切れた」場合でも、同一法人に復職すれば継続申請可能と明記されている。ただし、休業中も利用契約を法人・事業者の申請下で継続しているかがポイントである。

川崎市

同じく、産休・育休などで中断しても、同一法人へ復職し利用を継続すれば再度対象となる例外設定がある。休業後の復職タイミングや契約状況を法人経由で確認しておくことが重要。

制度利用でどれだけ貯蓄ができる?比較してみよう

今回は、手取り20万円で家賃9万円の物件に住んだ場合、東京都の8万2千円補助をもらった場合ともらわない場合それぞれの額を算出し、いくら貯蓄に回せるかを表にまとめました。

| ①家賃補助 | ②家賃の自己負担金 | ③生活費 | ④貯蓄に回せる額 | |

|---|---|---|---|---|

| 借り上げ社宅制度あり | 82,000円 | 9万円 − 8.2万円 = 8,000円 | 12万円 | 20万円 −(8,000円+12万円)= 7万2,000円 |

| 借り上げ社宅制度なし | 0円 | 9万円 | 12万円 | 20万円 −(9万円+12万円)= −1万円(赤字) |

借り上げ社宅制度を利用すると、毎月約8万2,000円の差が生まれます。

つまり、補助がある場合は貯金に7万円以上回せるのに対し、補助がないと家計が赤字になる可能性もあるでしょう。

【保育士に聞いてみた!】「社宅制度があって助かった瞬間」は?

ここでは、実際に働いている保育士を対象に、借り上げ社宅制度があって助かった瞬間や制度を利用して感じたメリットを調査しました。

リアルな体験談を聞くことで、社宅制度を利用するきっかけになれば幸いです。

新卒で働いた私立の認可保育園では、遠方から引越して一人暮らしをする場合、月に2万円の家賃補助がありました。

補助を含めて手取りは19万円。

入職前から補助制度を知っていたので、初めての一人暮らしですが少々高くてもオートロック付きの物件を選択しようと思えました。

もし、格安物件で暮らしていたら、防犯面が心もとなく不安だったかもしれません。

安心できる住環境で仕事がスタートできたのは、住宅手当のおかげですね。

2万円の家賃補助は金額的に言うと比較的少ないかもしれませんが、初めて一人暮らしをする方にとって貴重なサポートです。

防犯面などが整った環境で仕事を始めるために、家賃補助を活用してみてはいかがでしょうか。

私が勤めていた保育園では、園が指定する住宅の場合は、全額園が負担してくれる「借上制度」と、自分の気にいる物件で月6万ほど園が負担する「住宅手当」がありました。

私は、社会人になって地方から出てきたため、信頼できる職場を経由して、全額負担してくれる「借り上げ制度」に大変満足でした。

初めての一人暮らしで揃えるものが多かったので、家賃代を必要経費に回せたのはとても助かりました。

園によっては、借り上げ制度と住宅手当のいずれから選択できるケースもあります。

とにかく生活費を抑えたい方は借り上げ制度、物件にこだわりたい方は住宅手当を利用するなど、ご自身のニーズに合わせて選択することが大切です。

収入を上げたい保育士のための転職のコツ

保育士として働く中で、「もう少し収入を上げたい」「今の働き方を見直したい」と感じる方も多いでしょう。

転職は収入アップの大きなチャンスです。園の運営形態や地域、福利厚生の違いによって年収や手取りは大きく変わります。

ここでは「今の職場より高収入を目指せる職場に就きたい」と言う方のために、転職のコツを3つご紹介します。

収入に直結する「待遇・福利厚生」を徹底チェック

転職で収入アップを目指すなら、月給だけでなく待遇・福利厚生にも注目しましょう。

園によっては同じ仕事内容でも、手取りが数万円変わることもあります。

- 借り上げ社宅制度の有無(家賃補助が出るか)

- 賞与・昇給の回数と金額

- 残業手当や交通費の支給状況

- 産休・育休などの制度の整備状況

特に借り上げ社宅制度がある園では、実質的な手取りが大幅に増える場合も。

求人票の金額だけで判断せず、総合的な待遇を見て選ぶことが大切です。

キャリアアップできる職場を選ぶ

収入を上げたい保育士の方にとって、長く働ける職場でキャリアを積むことも大切です。

経験やスキルに応じて昇給・昇進できる環境を選ぶことで、安定した収入アップが見込めます。

- 主任・副園長などへの昇格制度の有無

- 研修や資格取得支援の充実度

- 評価基準が明確に定められているか

- ベテラン保育士のキャリア例が公開されているか

また、キャリアアップ制度が整った園では努力がしっかり評価され、やりがいと収入の両方を得ることができますよ。

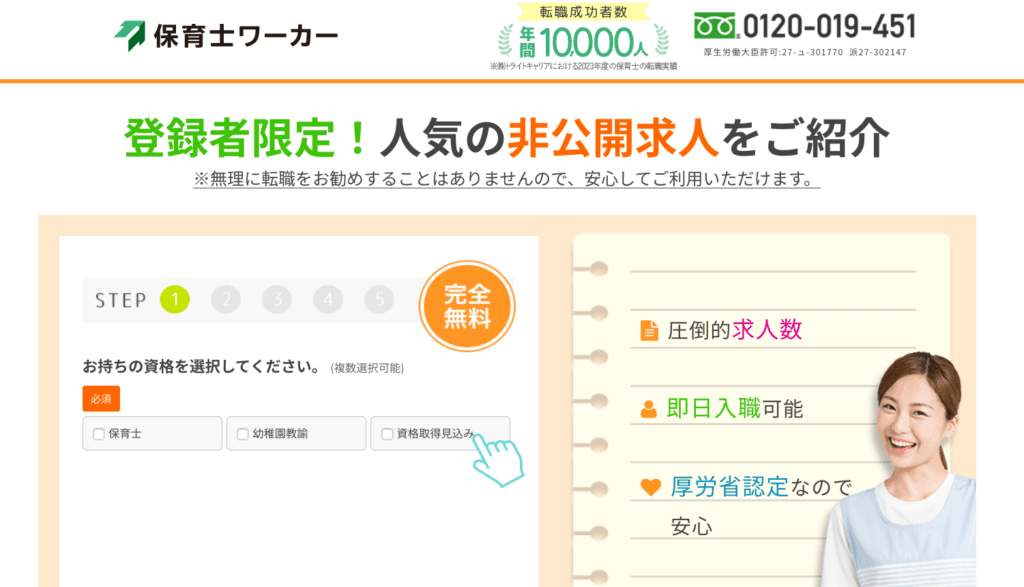

転職エージェントで条件のいい求人を探す

効率よく収入アップを目指すなら、転職エージェントの活用がおすすめです。

非公開求人や高待遇の募集を紹介してもらえるため、自分で探すよりも好条件の職場に出会える可能性が高くなります。

- 給与や待遇の交渉を代行してもらえる

- 借り上げ社宅などの制度がある園を優先的に紹介してもらえる

- 職場の雰囲気や離職率など、内部情報を知れる

- 無料で相談・サポートを受けられる

専門のアドバイザーと一緒に探すことで、理想の働き方と収入アップを両立できますよ。

借り上げ社宅制度がなくなっても安心!おすすめ保育士専門転職サイト3選

今後借り上げ社宅制度がなくなった場合でも、福利厚生が充実していて給与が高い園なら安心して働くことが可能です。

条件の良い園に転職するなら「保育士ワーカー」「マイナビ保育士」「保育士人材バンク」といった転職サイトの利用をおすすめします。

各サイトの特徴や使用メリットをご紹介するので、自分に合ったサイトを選んでみてくださいね。

保育士ワーカー

| 運営会社 | 株式会社トライトキャリア |

|---|---|

| 求人数 | 約20,328件(2025年10月時点) |

| 対応エリア | 全国 |

| 雇用形態 | 正社員・契約社員・パート |

| 公式サイト | https://hoikushi-worker.com |

保育士ワーカーは全国の保育園・幼稚園の求人情報が豊富で、非公開求人も多数取り扱っています。

専任のコンサルタントが、希望条件や年収アップの相談に親身に対応してくれるため、手取りの低さで悩んでいる保育士の方にもおすすめです。

また、求人票だけでは分からない園の雰囲気や人間関係などの情報も提供してもらえるので、安心して転職活動を進められます。

都市部・地方問わず幅広い選択肢があるのも魅力です。

マイナビ保育士

| 運営会社 | 株式会社マイナビ |

|---|---|

| 求人数 | 約20,699件(2025年10月時点) |

| 対応エリア | 全国 |

| 雇用形態 | 正社員・契約社員・非常勤・パート |

| 公式サイト | https://hoiku.mynavi.jp |

マイナビ保育士は大手転職サービス「マイナビ」の保育士専門サイトで、信頼性とサポート力が高いのが特徴です。

面接対策や履歴書の添削など手厚い支援が受けられ、給与交渉もコンサルタントが代行してくれるため、手取りを上げたい保育士の方におすすめします。

全国の求人に対応しており、都市部の好条件求人も多く、初めて転職する保育士の方でも安心して利用できるサービスです。

保育士人材バンク

| 運営会社 | 株式会社エス・エム・エス |

|---|---|

| 求人数 | 約38,636件(2025年10月時点) |

| 対応エリア | 全国 |

| 雇用形態 | 正社員・契約社員・パート・アルバイト |

| 公式サイト | https://hoiku.jinzaibank.com |

保育士人材バンクは、求人数の多さと情報の鮮度が強みの転職サイトです。

地域ごとの給与相場や待遇の詳細まで把握しており、希望に合った条件の保育園を紹介してもらえます。

また、コンサルタントが現場の内情や園の雰囲気を教えてくれるため、転職後のギャップを減らせるのも特徴。

手取りアップや働きやすさ重視で転職したい保育士の方におすすめで、地方から都市部まで幅広く対応しています。

まとめ

借り上げ社宅制度の見直しによって、不安を感じている保育士さんは多いかもしれません。

しかし、家賃補助がなくなっても、働きやすさや待遇面を重視した園は増えています。

今後は、制度だけに頼らず「どんな環境で長く働きたいか」を軸に職場を選ぶことが大切です。

転職サイトなどを活用し、自分らしく働ける園を見つけていきましょう。