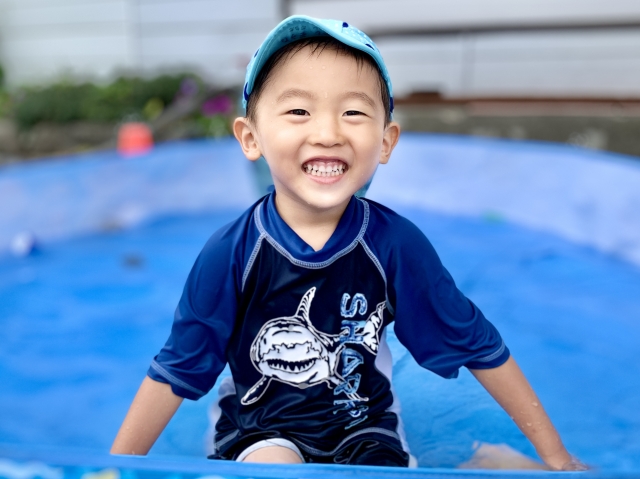

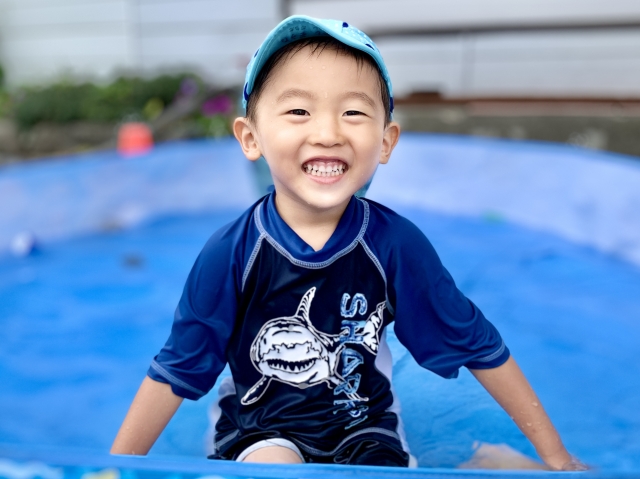

水遊びは、運動能力や観察力、思考力、協調性などさまざまな力を育むことができる効果的な遊びです。

一方で水遊びには危険も伴うため、安全に楽しめる環境で行うことが大切です。

本章では、年齢別のねらいや水遊びの際の配慮点、手作りおもちゃのアイデア、指導案の展開例なども紹介しています。

- 年齢や発達段階に合ったねらいを設定することで、非認知能力を育みつつ安全な水遊びの提供ができる

- 安全で楽しい水遊びを行うには、体調管理や事前のルール説明、熱中症対策などは必要不可欠

- 環境構成は、安全性、子どもの発達段階、活動内容、快適性、管理のしやすさなどを意識する

Takako【元保育士】

Takako【元保育士】保育園での水遊びは、夏ならではの遊びとして子どもたちに大人気です。

積極的に取り入れたい活動ですね!

Takako先生 元保育士ライター

保育士歴7年、現在は男女2児の母をしています。保育現場で培った経験や知識を活かし、悩んだり困ったりしている保育士の方、保育士を目指している方の力になれるような記事を心がけています。

保育園での水遊びのねらい【年齢別】

保育園での水遊びは、夏の季節を感じながら楽しむだけでなく、水の感触や流れ、色の変化などを通して五感を刺激します。

また、友達との関わりや遊びの工夫を通して、想像力や思考力、協調性など、子どもたちの多様な力を育む活動です。

年齢に応じたねらいを設定して、安全に楽しく水遊びを取り入れましょう。

【0歳児・1歳児】水遊びのねらいの例文

- 水に触れる心地よさを味わいながら、触覚や視覚などの感覚を育てる

- 水の冷たさや音など、五感を通して季節の変化を感じる

- 水の不思議さや変化に気づき、遊びを発展させることを楽しむ

0歳児・1歳児の水遊びでは、水の冷たさや音、流れなどに触れながら、季節の変化を体感し、感覚を育むことをねらいとしています。

子どもたちが水の不思議さ(形の変化や流れ)を感じ、すくったり流したりしながら遊びを発展させる楽しさを体感できるようなおもちゃを用意しましょう。

この際のおもちゃはコップやジョウロなど、軽くて割れにくい素材を使った安全に配慮されたものにしてください。

保育者がそばで優しく見守り、声かけや手本を通して安心感を与えることで、子どもたちは自分のペースで水に触れ、怖がらずに遊びを楽しむことができます。

【2歳児・3歳児】水遊びのねらいの例文

- 水に触れる楽しさを感じながら、全身を使って運動能力を育む

- 水の流れや量の変化に気づき、遊びを工夫して発展させる喜びを味わう

- 水や玩具を使い簡単な実験や観察を通して、好奇心や思考力を育む

2歳児・3歳児のプールを使用した水遊びでは、水に触れて全身を動かすことで、運動能力の向上が期待できます。

たらいなどを使用した水遊びでは、遊びを工夫して楽しむ中で、好奇心や協調性を育むことをねらいとしています。

子どもたちが自由な発想と好奇心をもって、楽しめるようなおもちゃを用意しましょう。

おすすめの玩具は以下の通りです。

- 軽くて握りやすいコップやジョウロ

- カップに入れて運べる小さなボール

- 様々な形のカップ

- 水に浮かべて遊べる玩具

これらを使うことで、手や指の動き、観察力、工夫する力を育むことができます。

【4歳児・5歳児】水遊びのねらいの例文

- 道具や水の特性を活かして遊ぶ楽しさを味わう

- 水での遊びを工夫して発展させる楽しさを味わう

- 水遊びの時の約束事や危険を理解し、ルールを守りながら楽しむ

4歳児・5歳児の水遊びでは、道具や水の特性を活かし、工夫しながら遊び、好奇心や思考力、協調性を育むことをねらいとしています。

保育者は、子どもたちの思考力や発想力をさらに伸ばせるような遊びを提供しましょう。

例えば、友達と協力して水路をつくると、「どう繋げれば流れる?」などと試行錯誤しながら、楽しむことができます。

また、水遊びを安全に楽しむために、「プールサイドでは走らない」「友達を押さない」など、事前に水遊びの約束事や危険についてしっかり伝えておくことはとても大事です。

水遊びを行う際に配慮することとは?

水遊びを行う際は、体調管理や事前のルール説明、熱中症対策などが必要不可欠です。

水遊びは楽しい活動ですが、事故や体調不良のリスクも伴います。

本章では、子どもたちが安全に楽しめるよう、体調管理や熱中症対策、環境整備など、保育者が配慮すべきポイントについて解説します。

体調管理と健康チェック

体調不良の状態で遊ぶと、体温調節がうまくいかず、体調が悪化する可能性があります。

水遊び前には、一人ひとりの咳や鼻水の有無など健康チェックを行いましょう。

また、保育者が体調を崩していると、注意力や判断力が低下することもあります。

保育者自身も体調管理を行うことで、子どもたちが安心して水遊びを楽しめる環境を整えられます。

プールでの約束ごとを子どもたちに確認

プールでの約束ごとは、事前に子どもたちにしっかりと伝えましょう。

2歳児・3歳児には、短く、わかりやすい言葉で伝えることが大切です。

4歳児・5歳児には、なぜその約束を守るのかという理由も添えて簡潔に伝えることで、安全意識や理解を深めることができます。

また、説明を行う際にイラストや絵本などを用いると、より理解しやすくなります。

- 走らない

- 飛び込まない

- お友達を押さない

- 順番を守る

- 具合が悪くなったら保育者に伝える(寒い・疲れた・気持ち悪いなど)

熱中症対策を行う

子どもたちを守るためには、熱中症対策も欠かせません。

プールを行う際は、できるだけ日陰で行い、帽子をかぶり、こまめな水分補給を心がけましょう。

また、定期的に頭や首筋に水をかけるのも、体温を下げやすくなるため熱中症予防に効果的です。

保育者が意識して見守ることで、子どもたちが安全に水遊びを楽しめます。

安全な環境と監視体制を整える

水遊びは、楽しいですが事故などの危険もあるため、安全な環境と監視体制はしっかりと整えておきましょう。

下記にチェックポイントをまとめました。

- おもちゃの安全性(尖ったものや壊れやすいものは避ける)

- 水深(年齢に合わせて設定)

- 滑り止めマットの設置

- 保育者は必ず2名以上を設置

保育者は主を取る保育士の他に、活動に参加はせず、全体を見守り異常がないかを確認する監視役を置くことで、安全性がより高まります。

保育園での水遊びに使える手作りおもちゃ【元保育士がおすすめ!】

保育園での水遊びでは、手作りのおもちゃも子どもたちに人気です。

身近な素材を使えば安全で低コスト、遊びの幅も広がります。

実際の保育現場でも大人気だった、スポンジを使ったふわふわボール、カラーセロハンで作る金魚すくい、安全で子どもたちが夢中になれる手作りおもちゃを紹介します。

どれも簡単に作れるので、ぜひ作ってみてください。

【乳児向け】ふわふわスポンジボール

キッチン用のスポンジと、輪ゴムを使ったおもちゃです。

軽くて柔らかいので、乳児の水遊びにとても適しています。

ふわふわスポンジボールは、水をたっぷり吸い込んで柔らかくなるため、ぎゅっと握って水をしぼり出したり、容器に入れて水を移し替えたりすることで、手指の力や感覚を育むことができます。

- スポンジ

- 輪ゴム

- マッキー

- はさみ

- 水に浮かべてすくう

- 容器に水を移し替える

- ぎゅっと握って水をしぼり出す

【乳児向け】ボトルシャワー

ペットボトルに小さな穴をあけて作る「ボトルシャワー」は、水を入れてひっくり返すと雨のように水が出てくるシンプルで楽しい遊びです。

子どもたちは頭や手にかけて水の心地よさを味わったり、水の出方を観察し「穴をふさぐと止まる」など、発見や気づきも広がります。

- 蓋つきペットボトル

- 風船

- キリ(穴を開ける用)

- ペットボトルの中に水を入れる

- 振ったり、押したり、ひっくり返したりして遊ぶ

【幼児向け】カラーセロハンで簡単金魚すくい

カラーセロハンとカラータイで作る金魚すくいです。

ポイの大きさを変えることで難易度があがるので、年齢に合わせて楽しむことができます。

透けるセロハンは水の中で光に反射してキラキラと見え、逃げる金魚を捕まえようと子どもたちは集中して楽しむことができます。

- カラーセロハン(2枚で金魚1匹)

- カラータイ

- 食品トレー

- ビニールテープ

- キリ(穴を開ける用)

- 食品トレーで作成したポイを使って、たくさん金魚をすくって遊ぶ

- 色ごとに集めたり、友達同士で競い合ったりしても楽しい

保育園での水遊びアイデア【元保育士がおすすめ!】

保育園での水遊びは、子どもたちの五感や運動能力、協調性を育む大切な活動です。

泡遊びや色水遊びなど、普段はなかなかできない体験を取り入れることで、好奇心や想像力を刺激し、楽しく学べる時間にすることができます。

ここでは、保育園で実際に大盛り上がりだった水遊びのアイデアを紹介しています。

泡遊び

泡遊びは、手や指で泡に触れたり、すくったり、投げたりしながら楽しむ遊びです。

泡立て器や洗面器を使い、泡をつくり、出来上がるまでの工程も楽しめます。

泡遊びでは、感触や冷たさを体感し、手指の発達を促し、泡を使って形を作っていく中で好奇心を育みます。

また、泡の観察や簡単な実験を通して思考力や創造力を伸ばすこともできます。

対象年齢

0歳児・1歳児・2歳児・3歳児・4歳児・5歳児

用意するもの・必要な準備

- 石鹸

- 洗面器やバケツ

- 泡立て器

- ペットボトル

遊び方

- 泡を触ったり、潰したりして感触を楽しむ

- バケツやカップで泡をすくう

- 泡を重ねたり、軽く投げたりして遊ぶ

- 泡を運ぶ、混ぜる

- 友達と協力して大きな泡を作る

ポイント

泡遊びを行う際は、安全を第一で行いましょう。

特に、乳児は誤飲しないよう注意しましょう。

滑りやすくなるため、マットを敷き、保育者は必ずそばで見守ってくださいね。

色水遊び

色水遊びは、水に絵の具や食紅を混ぜて色の変化を楽しむ活動です。

ペットボトルや透明のカップなどを使うと、色の変化や混ざり方なども観察することができるので、子どもたちの観察力や探究心も育んでいきます。

また、色を比べたり並べたりすることで表現の幅が広がり、友達と一緒に色水を見せ合う中で自然と協調性も育ちます。

朝顔やマリーゴールド、ブルーベリー、スイカなど季節の花や果物をすりつぶして入れたり、水の中に入れて揉み込んだりすると、自然の色を楽しめますよ。

対象年齢

2歳児・3歳児・4歳児・5歳児

用意するもの・必要な準備

- 絵の具(または食紅)

- シャンプーボトル

- ペットボトル

- 透明カップ

- 朝顔

- マリーゴールド

- ブルーベリー

- スイカ

遊び方

- シャンプーボトルに用意した色水をカップに入れていく

- ジュース屋さんごっこをしたり、2色以上を混ぜて色の変化を楽しんだりする

- ペットボトルや透明の容器に色水を入れて光に透かして見る

ポイント

誤飲や服の汚れに配慮し、少人数ずつ行う、汚れてもいい服の準備など、環境を整えながら楽しみましょう。

季節の花や果物を利用する際は、アレルギーの有無なども事前に確認しておくと安心です。

水の輪くぐり

水の輪くぐりは、フラフープのようなリング状の道具や、ホースから出る水のアーチを利用して、子どもたちが水の中で輪をくぐって遊ぶ活動です。

全身を使ってバランスを取ることで運動能力や体幹を育みながら楽しむことができます。

また、順番を守って友達と交代することで、協調性やルール意識も育ちます。

ワニのように這ってくぐったり、カエルのように跳ねてくぐったりすることで、想像力や表現力を育てながら、遊びに変化をつけることもできます。

安全に楽しめるよう、保育者はそばで見守り、転倒や衝突などがないよう注意しましょう。

対象年齢

2歳児・3歳児・4歳児・5歳児

用意するもの・必要な準備

- フラフープ(プールで遊ぶ際におすすめ)

- ホース(水遊びのみの際におすすめ)

遊び方

- 子どもが順番に輪をくぐる

- 動物になりきってくぐる(カエルのジャンプ、アヒルの歩き方など)

- 複数の輪を使ってコースを作り、くぐる順番や回数を変えて遊ぶ

- 水をかけたり、水の中で輪を動かして難易度をあげる

ポイント

プールで行う際は、歳児に合わせて水深を足首〜膝下くらいで調整しましょう。

水遊びのみの場合は、足元が滑りやすくなるので転倒に注意しながら、保育者がそばで見守ることが大切です。

水遊びの指導案の書き方

水遊びの指導案を作成する際は、活動のねらい、子どもの姿、保育者の援助・配慮、環境構成などを整理して書くことが大切です。

しっかり計画を立てることで、安全に楽しく活動を進めやすくなります。

また、指導案を具体的に書くことで、当日の保育がスムーズになり、予測される子どもの行動や万が一のトラブルにも柔軟に対応できるようになります。

活動内容

- 準備体操を行う

- 水遊びを楽しむ

水遊びの前には、手足や肩、腰などをほぐす簡単な準備体操を行い、体を温めて安全に遊べるようにしましょう。

ただ、保育者の真似をするよりも「エビカニクス」「アンパンマン体操」など、音楽に合わせて体操をすると、子どもたちも楽しく準備運動ができます。

その後、年齢に応じた玩具や道具を使い、水の感触や流れを体感しながら遊びます。

友達との関わりや順番を守ること、安全を意識しつつ、好奇心や協調性、観察力を育む活動を展開してください。

環境構成

- 滑り止めマットを敷くなどして、滑りにくくする

- 水深は歳児に合わせる(足首〜膝下程度)

- 日陰や休息スペースの確保

- 年齢や活動に応じた玩具の用意(軽くて割れにくいもの、泡・色水など)

- 保育者は必ず複数名で活動行う(1名は全体の安全を監視)

活動内容に合った道具やスペースの確保、保育者の配置など、環境構成は重要です。

休憩スペースや日陰を確保することで、子どもたちが無理なく活動できます。

また、全体を見守る監視専任の保育者をつけることで、事故のリスクを減らし、迅速に対応できる体制を整えることができます。

必要な道具を手の届く場所にまとめるなど、管理のしやすさも意識しましょう。

こうして環境を整えることで、子どもたちが安全に、水遊びを楽しめる環境を提供できます。

予想される子どものすがた

- 水を手で触ったり、口に入れようとする

- 怖がって泣くこともある

- 水をすくったり、流したりして遊びを発展させる

- コップや軽い玩具を使ったごっこ遊びを楽しむ

- 道具や水の特性を使い工夫した遊びを楽しむ

- 「なぜこうなる?」と考えながら実験的に遊ぶ

- 気持ちがたかぶり、走る子がいる

- 早く遊びたい気持ちから、友だちを押してしまう子がいる

子どもの姿を予測する際は、年齢や発達段階、興味関心などを基に考えます。

日常の行動を観察し、どのような遊びに夢中になるか、どの程度協力や工夫ができるかを想定します。

それを踏まえて具体的にどんな姿がみられるかを予測しましょう。

また、滑りやすさや水深などの安全面、転倒や誤飲などのリスクなどにも注意します。

活動中の子どもの様子を予測し、柔軟に対応できるように準備しておくと、慌てず冷静に対応することができます。

指導案の展開例

以下に水遊びの指導案の展開例を作成しました。

各項目は漏れのないよう記入しましょう。

また、子どもの姿、保育士の援助・配慮、環境構成は細かく記入すると、スムーズに進められるようになります。

まとめ

保育園での水遊びは、五感や運動能力、思考力、協調性といった非認知能力を育む大切な活動です。

泡遊びや色水遊びなどを取り入れると、普段体験できない楽しさが広がり、子どもたちの好奇心や想像力もさらに育まれます。

安全に配慮しつつ、思いっきり楽しめる環境を整えてあげてくださいね。