「保育士に向いていないかも…」そう感じたことはありませんか?

子どもと過ごす毎日は笑顔とやりがいにあふれていますが、同時に体力的にも精神的にも大きな負担がかかります。

実際に現場で働く保育士の中には、「子どもと関わるのが辛い」「保護者対応がしんどい」「同僚との人間関係に悩む」など、向いていないと思う瞬間を経験する人も多いものです。

本記事では、保育士が向いていないと感じる瞬間や体験談から、どうしたら乗り越えられるかのヒントを紹介します。

- 保育士に向いてないかもと思うのは、誰もが陥る可能性がある

- 自分に向いていないポイントがあっても工夫で克服できることもある

- 勤務している園を変えたり、働き方を変えることで状況が好転する可能性もある

ちあき【元保育士ライター】

ちあき【元保育士ライター】私も過去何度も「保育士向いていない」と悩んだひとりです。一緒に悩みの出口を探していきましょう!

ちあき先生

認可保育園で勤務後退職して留学。その後は英語の幼稚園で働く。結婚を機に派遣保育士に転身し、さまざまな園で経験を積む。保育士歴は通算7年ほど。

子どもが重度アレルギー児になったことでライターに転身した2児の母。

保育士が「向いてないかも」と思うのはどんな時?

「本当は保育の仕事は自分に合っていないのかも…」と感じる場面はいつ誰に訪れてもおかしくありません。

保育士という仕事は子どもの成長を支える大切な役割を担う一方で、保護者との連携や同僚との協力、そして体力勝負の日々が求められます。

その中で、自分の理想の保育士像と現実の間にギャップを感じ、「向いてないのでは」と悩む瞬間が出てくるのです。

子どもとの関わりに疲れを感じたとき

どんなに子どもが好きでも、毎日の関わりに疲れを感じることはあります。

泣き声や癇癪が続き、うまく対応できないと気持ちがどんどん消耗し、「自分は向いてない」と思ってしまいがちです。

- 何をしても泣き止まず、自分の声掛けが届かないとき

- 反抗期の子どもにイライラしてしまうとき

- 複数人の対応に追われ、一人ひとりと向き合えないとき

一時的な疲れであっても、上記のようなケースが続くと「自分に向いていない」と感じる引き金になり得ます。

保護者対応がストレスになったとき

子どもへの対応だけでなく、保護者との関わりも保育士の仕事です。

しかし、時には大きすぎる要望や理不尽なクレームに応えなければならない状況もあり、精神的に追い詰められることがあります。

- たびたび厳しい言葉をかけられる

- 子育て方針が園の方針と異なっていて理解を得られない

- 信頼を築くのに時間がかかる

子どもには関われても、保護者からの理解が得られず信頼関係が築けないと感じたとき、向いてないと思いやすくなります。

同僚や先輩との人間関係に悩んだとき

職場の人間関係も「向いてない」と感じる要因になり得ます。

特に保育の現場はチームで動くため、職員同士のコミュニケーションがうまくいかないと大きなストレスにつながります。

- 先輩から厳しい叱責を受ける

- 同僚と仕事量の偏りをめぐってトラブルになる

- 意見を出しにくい雰囲気に疲れてしまう

保育士の退職理由として1番大きな割合を占めるのは、職場の人間関係です。

チームとして保育を円滑に進めるための仲間であるはずが関係がこじれてしまい、保育そのものを楽しめなくて退職したケースはよく聞きます。

参考:厚生労働省『令和4年版 厚生労働白書 保育士として就業した者が退職した理由』

業務量や体力に限界を感じたとき

保育士は体力勝負の仕事と言っても過言ではありません。

長時間の立ち仕事、子どもを抱き上げる動作、行事準備での残業など、体と心に負担がかかります。

- 20人以上の子どもを1日中追いかけてクタクタ

- 行事や制作準備で残業が常習化

- インフルや胃腸炎が流行し、人手不足で休めない

体力的な限界を感じると「保育士向いていない。これ以上続けられない」と思いやすくなります。

自分のスキル不足を痛感したとき

保育士の仕事は多岐にわたり、ピアノ・製作・書類作成など幅広いスキルが求められます。

他の保育士と比べてスキル不足を感じると「自分は向いていない」と思いやすくなります。

- ピアノ伴奏が苦手で行事たびに強い不安を感じる

- 制作のアイデアが浮かばず毎月焦る

- 書類作成に時間がかかり、残業が増える

他の保育士と比較して、自分はできない保育士だと思い込んでしまうことも少なくありません。

保育士に向いてない人の特徴

どんな仕事にも得意不得意がありますが、保育士は特に向き・不向きがはっきり出てしまうこともあります。

子どもや保護者との関わり、行事の準備や体力勝負の日々など、多岐にわたる業務があり、幅広いスキルが求められるためです。

本章では、保育士に向いてないとされやすい特徴を整理しつつ、どんな点が課題となるのかをわかりやすく紹介します。

子どもが苦手・興味が持てない人

保育士にとって最も大切なのは「子どもが好き」という気持ちです。

子どもへの関心が薄いと、日常の小さな成長に気づけなかったり、接する時間が苦痛に感じられたりします。

- 子どもの泣き声や騒がしさがストレスに感じる

- 遊びや会話を楽しめない

- 成長を喜ぶより、疲れの方が大きい

もちろん「常に子どもが好きでいなければならない」わけではありませんが、興味を持てない状態が続くと仕事へのやりがいが薄れてしまいます。

コミュニケーションが苦手な人

保育士は子どもだけでなく、保護者はもちろん、時には地域の人や近隣の小学校など幅広い人と関わります。

人との会話が苦手だと、誤解や不信感を生みやすくなります。

- 保護者からの相談に答えられず戸惑う

- 同僚に自分の意見を伝えられない

- 園全体の連携がうまく取れない

保育はチームで行う仕事です。

コミュニケーションが苦手だと協力し合えず、業務そのものが滞ってしまいます。

臨機応変な対応が苦手な人

保育の現場では予想外の出来事が日常茶飯事です。

子どもが突然泣いたり、怪我をしたり、突然高熱や嘔吐をしたりするケースも多いです。

そうした時に柔軟に対応できないと、自分自身も強いストレスを感じます。

- 怪我や体調不良にすぐに対応

- 子どもの気分に合わせた活動の切り替え

- 行事準備の急な変更に順応

常にマニュアル通りにはいかないからこそ、どうしようと立ち止まってしまう人は「保育士に向いてない」と感じやすいです。

体力に自信がない人

保育士の仕事は座っている時間よりも動き回る時間が圧倒的に多く、体力勝負の一面があります。

乳幼児クラスでは抱っこやおんぶが多く、幼児クラスでは外遊びで子どもと一緒に走ることもあり、体に負担がかかります。

- 20人以上の子どもを追いかけ続ける

- 行事準備で遅くまで残業

- 夏の水遊びや外遊びで体力を消耗

体力が持たないと気力も削がれて、保育士の仕事を前向きに取り組めなくなる人もいるようです。

清潔志向・潔癖傾向が強い人

保育の現場では泥んこ遊びや食べこぼし、排泄の援助など「汚れ」に触れる機会がたくさんあります。

潔癖気質が強い人にとっては、日常が苦痛になってしまうこともあるでしょう。

- おむつ替えや嘔吐の対応が耐えられない

- 泥遊びや絵の具遊びが不快に感じる

- 衛生面に過敏で遊びを制限してしまう

清潔感を保つことは大切ですが、過度に気になる場合は業務そのものが難しく感じられます。

物作りや歌が苦手な人

保育の仕事では製作や歌、リズム遊びなど「表現活動」が頻繁にあります。

得意ではなくても業務に支障はないですが、苦手であったり嫌いな場合は自信を失いやすくなってしまいます。

- 行事での装飾が思いつかない

- ピアノや歌が得意な同僚と比べてしまう

- 子どもと一緒に楽しむ余裕がなくなる

完璧である必要はありませんが、「苦手で苦痛」と感じると保育の仕事全体がつらくなります。

自己肯定感が低く、他人と比べてしまう人

保育士はさまざまな業務があるので「自分以外の誰かが優れている」と感じやすい職場でもあります。

自己肯定感が低いと、周囲の職員と比べて自分が劣っていると感じて落ち込みやすくなります。

- 製作やピアノが得意な同僚と比べる

- 子どもからの人気の差を気にしてしまう

- ミスをしたときに必要以上に落ち込む

「自分はダメだ」と思い込むと、本来の力も発揮できません。

【体験談】保育士に向いてないかもと悩んだ経験は?どうやって乗り越えた?

実際に「私には保育士向いていない」と悩むのは珍しいことではありません。

新人の頃や経験を積んだ後でも、環境や人間関係によっては誰もが立ち止まります。

本章では、実際に保育士としての適性に悩んだ先輩保育士の体験談を紹介します。

悩みの内容と、その後どう乗り越えたのかを知ることが、解決の糸口につながるかもしれません。

同僚と比較して「向いていない」と感じる

新卒で働いていたとき、同期が3人いました。1人は製作がとっても上手で若手なのにそのレベルは園でトップクラス。もう1人はとっても字がきれいで、ピアノが得意。2人とも大注目の新人保育士でした。

彼女たちに比べて私は、これと言って得意なものが何一つなく、常に自信がなくて保育士に向いていないと悩んでいました。

働き始めて半年経っても、保育の中でこれといって得意なものがなかった私は「なんでも屋さん」になろうと決意。

目の前の仕事を得意、不得意に関わらず、積極的に挑戦していくことで経験を積み重ね、乗り越えていきました。

自分に得意分野がないことは、自信の喪失につながり、保育士としての適性に悩むこともあるでしょう。

今の自分からどれだけ成長できるかを見ることで前を向けるようになりますね。

子どもとの信頼関係を築くのが難しい

初めて自閉症をもつ子どもを担当した際、なかなか信頼関係が築けず自信をなくしてしまった経験があります。周りの保育者に助言をもらいながら、徐々に関わり方を身につけることができました。

ひとりで抱え込んでしまうと、解決策が見つからず、そんな自分に保育士として適正がないと感じてしまうこともありますが、悩んだときに相談できる職員がいると心強いですよね。

子どもとの関わりに自信が持てずに「向いていない」と感じる

私が保育士に向いていないと感じたのは、新人の頃、子どもへの関わり方に自信が持てなかった時期です。

泣いている子を落ち着かせられず、声掛けもうまくできない自分を先輩と

比べて落ち込みました。

真似をしてみても子どもたちは話を聞いてくれず、「どう向き合えばいいのか」と悩み、辛かったです。

それでも毎日の保育の中で子どもと信頼関係を築けるよう意識し、自分な

りの声掛けや関わり方を工夫するようにしました。

すると少しずつ子どもたちの反応が変わり、「自分のやり方でもいいんだ」と思えたことが、大きな自信につながりました。

保育に正解はないとわかっていても、先輩保育士と自分を比較してしまって辛くなることはありますよね。

そんな中でも、意識を高く持って子どもたちへの関わり方を工夫した点が素晴らしいです。

子どもの怪我が続いて「向いていない」と感じる

保育士に向いていないと思った瞬間は、子どもの怪我が続いてしまった時です。

私は1歳児クラスを担当することが多かったのですが、子どもの人数は20人以上で、個人配慮が必要な子どもも複数人いました。

怪我やトラブルが立て続けに起きてしまった時に、自分は子どものことをしっかり見ているはずが見れていないのだと気づき、酷く落ち込みました。

その時に、自分以外の保育士なら防げていたのでは?と自分は保育士に向いていないのだと思うようになってしまいました。

しかし、先輩保育士に励まされ、次はこうすれば良いのだとアドバイスをいただき、乗り越えました。

失敗や反省は、保育士なら誰でも通る道です。

落ち込むだけでなく、先輩保育士にアドバイスを求めたり、工夫をしたり、常に次を見据えた行動を取っている点に尊敬します。

保育士に向いてないと悩む理由の解決方法

「自分は保育士に向いていないのでは」と感じる理由は、人それぞれ異なります。

向いていないと感じた部分は工夫や環境調整でカバーできます。

本章では、よくある悩み別に解決方法や実践的なヒントを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

ピアノが苦手

保育士にとってピアノは行事や日々の保育で使う機会が多く、苦手意識を持つ人は少なくありません。

しかし、弾けないから保育士失格ではないですよ。

- 難しい伴奏ではなく、簡単な楽譜で対応する

- ピアノが得意な同僚と分担し、他の分野で力を発揮する

- 少しずつ練習を積み、レパートリーを1曲ずつ増やす

子どもにとって大切なのは完璧な伴奏ではなく、一緒に楽しく歌う時間です。

苦手だからこそ工夫できる視点を持てば、十分に保育士として活躍できますよ。

私はピアノが大の苦手なので、ピアノの上手な先輩保育士に簡単な楽譜をさらに簡単に直してもらって練習していました!

製作物を作成するのが苦手

行事や日常保育で必要な製作活動は、アイデアや手先の器用さが求められるため苦手に感じる人も多いです。

- インターネットや書籍からアイデアを取り入れる

- 完成度よりも「子どもが楽しめるか」を重視する

- 苦手な部分は同僚と役割分担し、得意分野で補う

- 子どもと一緒に作りながら多少の不格好も味と考える

製作は作品の出来ではなく、子どもが作る過程を楽しむことや設定したねらいを達成することが大切です。

苦手を逆に子どもと一緒に学ぶ姿勢に変えると、自然と保育に活かせますよ。

体力が持たない

保育士は子どもを抱き上げたり走り回ったりと、体力勝負の仕事です。

体力不足に悩む人も多いですが、工夫次第で負担を軽減できます。

- 正しい姿勢や抱き方を身につけて腰や腕の負担を減らす

- 日頃から軽いストレッチや運動を習慣化し体力を底上げ

- 休憩時間に意識的に水分補給や深呼吸をする

体力に不安があっても、工夫を取り入れれば長く働けますよ。

体を守りながら働く工夫を考えてみるとよいでしょう。

人前で話すのが苦手

行事や保護者会など、人前で話す機会が多いのも保育士の特徴です。

緊張しやすい人にとっては大きなハードルに感じられるでしょう。

- 発表内容を事前にメモや台本化しておく

- 鏡の前や家族相手に練習を重ねて自信をつける

- 大人数を意識せず、目の前の一人に話す気持ちで伝える

完璧なスピーチよりも、誠実に伝える姿勢が保護者には響きます。

練習を積み、少しずつ慣れていくことが大切です。

子どもにイライラしてしまう

子どもの泣いたり駄々をこねたり予想外の行動に対してイライラしてしまい、「向いてない」と感じる保育士も多いです。

イライラを減らす工夫を挙げたので参考にしてください。

- 子どもの行動を「困ったこと」ではなく発達の一過程と捉える

- 水分補給で気持ちをリセットする習慣をつける

- イライラした日は自己反省ノートに書き出して整理する

自分がどんな点に対してイライラするかを知ると、事前に予防することにつながります。

保育士に向いてないと思う人に適した保育の職場は?

「保育園での勤務は大変すぎて続けられない」と思っても、保育士の資格を活かせる職場はたくさんあります。

- 企業内保育所

- 病児保育室

- 院内保育所

- ベビーシッター

- イベント保育

例えば、企業内保育所は少人数保育が多く、体力負担が軽いケースがあります。

ベビーシッターなら1対1で丁寧に子どもと関わることが可能です。

環境を変えるだけで「保育士向いていない」という気持ちが変化することもあります。

「保育士向いてない」「辞めたい…」そんな時は転職も検討してみて

「もう続けられない」と感じたら、転職も選択肢のひとつです。

資格を活かせる仕事や異業種への挑戦で、新しいキャリアを築くことができます。

- 保育士の資格を活かしてできる仕事への転職

- 異業種への転職

- 職場を変えてみる

例えば、学童保育やベビーシッターは保育士の経験を活かせますし、今勤務している園を変えるだけでも見える景色が変わることもあります。

大切なのは「自分が安心して働ける場所を見つけること」です。

次章では転職に役立つサイトを紹介します。

「保育士向いてないかも…」と悩んだときにおすすめの転職サイト3選

「今の園ではもう無理かも」「違う環境で保育を続けたい」と思ったら、転職サイトを活用するのがおすすめです。

保育業界に特化した転職サイトなら、企業内保育や病児保育など、自分に合った職場を効率的に探せます。

本章では、保育士が安心して利用できる信頼性の高いサイトを3つ紹介します。

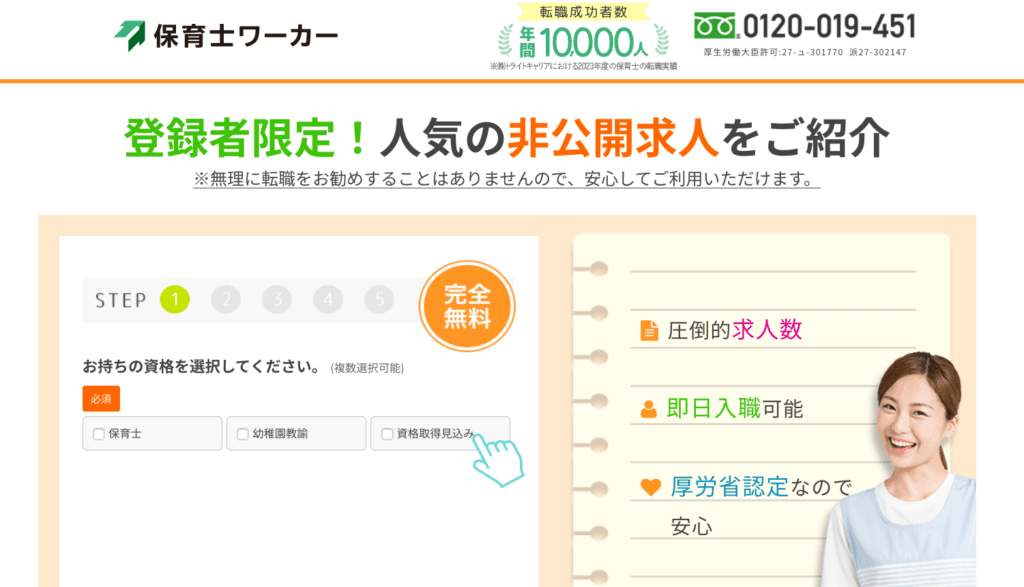

保育士ワーカー

| 運営会社 | 株式会社トライトキャリア |

|---|---|

| 求人数 | 29,000件以上(2025年9月現在) |

| 対応エリア | 全国 |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト |

| 公式サイト | 保育士ワーカー |

保育士ワーカーは、全国に求人が豊富にある実績のある転職サイトです。

専任アドバイザーがつき、希望条件に合った求人を丁寧に紹介してくれるのが特徴で、非公開求人も取り揃えています。

直接交渉しにくい就労条件の交渉までサポートしてくれるので心強いですね。

地方の求人も幅広く取り扱っているので、Uターンを検討している人にもぴったりです。

マイナビ保育士

| 運営会社 | 株式会社マイナビ |

|---|---|

| 求人数 | 20,000件以上(2025年9月現在) |

| 対応エリア | 全国 |

| 雇用形態 | 正社員、派遣社員、パート・アルバイト |

| 公式サイト | マイナビ保育士 |

マイナビ保育士は、大手人材会社マイナビが運営しているので安心感がある保育士特化の転職サイトです。

全国の求人を扱っていますが、特に都市部の求人に強く、正社員の安定した勤務先を探す人に向いています。

施設見学や面接日程の調整を代行してくれたり、求人票では分かりにくい詳細な情報を教えてくれたりと大手ならではの情報量とサポート体制が魅力的です。

保育士人材バンク

| 運営会社 | 株式会社エス・エム・エス |

|---|---|

| 求人数 | 45,000件以上(2025年9月現在) |

| 対応エリア | 全国 |

| 雇用形態 | 正社員、契約社員、派遣、パート・アルバイト |

| 公式サイト | 保育士人材バンク |

保育士人材バンクは、保育士のキャリア支援に特化し、累計40万人が利用した転職サイトです。

アドバイザーの中には元保育士の人も多く、悩みに共感してくれながら次の理想の園や働き方を模索してくれますよ。

入職者からの口コミがある場合もあるので、就職してからのイメージと違ったというミスマッチが起こりにくいのもメリットです。

まとめ

保育士は子どもと関わる素晴らしい仕事ですが、悩みや苦手意識から「向いてない」と感じることもあります。

大切なのは、自分の弱点を理解し、工夫や環境の工夫で補っていくことです。

また、職場を変えることで働きやすさが大きく変わる場合もあります。

無理に一人で抱え込まず、転職や環境調整も含めて「自分に合った働き方」を探すことが、長く保育に関わり続けるための秘訣です。