「保育士は時短勤務ができない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、時短勤務ができないと言われる理由や、実際に利用できる条件、無理なく続けるための工夫などについて解説します。

育児や家庭と両立しながら働きたい方は、ぜひ参考にしてください。

- 保育士が時短勤務ができないと感じるのは、人手不足やシフト調整の難しさ、評価面への不安など様々な要因が挙げられる

- 想定外のトラブルを防ぐためには、事前に国の制度や園のルールなどを理解しておくことが大切

- 時短勤務をうまくこなすコツは、環境を整え業務の効率化を図るなど工夫すること

Takako【元保育士】

Takako【元保育士】時短勤務は不安もありますが、うまく使いこなせば仕事と子育ての両立における強い味方になります。

ここでは、時短勤務の制度やルール、私が実際に行った時短勤務をうまくこなすためのコツなどを紹介しているので、ぜひ最後まで読んで時短勤務を有効活用してくださいね。

Takako先生 元保育士ライター

保育士歴7年、現在は男女2児の母をしています。保育現場で培った経験や知識を活かし、悩んだり困ったりしている保育士の方、保育士を目指している方の力になれるような記事を心がけています。

保育士は時短勤務できないの?

保育士も時短勤務は可能です。

ですが、人手不足やシフトの調整が難しく、制度はあるものの希望が通りにくい場合もあります。

また、時短勤務を希望する際には制度の仕組みだけでなく、職場が時短勤務に前向きかなど、園の状況を踏まえて相談することが大切です。

「できない」と思われがちな理由

- 園の人手不足

- シフト調整のしにくさ

- 保育士の配置基準が下回る可能性がある

- キャリア評価が不利になる

保育士が時短勤務ができないと思われがちな理由は、いくつもの要因があります。

園全体の人手不足やシフト調整の難しさに加え、夕方など特定の時間帯に法律上で定められた配置基準を満たせなくなる恐れがあります。

さらに、時短勤務は責任ある仕事を任せにくいと見られ、キャリア評価が不利になることも理由の一つです。

また、上記のような園の状況のほかに、役職についている保育士が自らの役割を果たせないと考えてしまい、時短勤務を避けてしまうことも挙げられます。

時短勤務制度は労働者の権利

時短勤務制度は、労働者が仕事と生活を両立するために法律で認められた権利です。

特に子育てをしている労働者にとって、フルタイム勤務が難しい場合でも働き続けられる大切な制度とも言えます。

制度を利用することで、子どもの送迎や家庭の用事こなしながら、心身に余裕を保って働くことが可能で、安心して勤務を続けられます。

無理をせず、自分らしい働き方を選べるのも、この制度の大きな魅力ですね。

保育士の時短勤務を詳しく解説

時短勤務は、育児と仕事の両立をしたい人にとって心強い制度ですが、利用する際には制度や園のルール、給料計算の方法などを理解しておくことが大切です。

時短勤務を正しく理解しておくことで、「思っていたのと違った」など想定外のトラブルを避けながら時短勤務を活用できます。

安心して育児と仕事を両立できる環境を作ることができますよ。

時短勤務制度のルール

- 3歳未満の子を育てる保護者であること

- 1日の所定労働時間が6時間以上であること

- フルタイム勤務者であること

- 育児休業中ではないこと

- 会社で時短勤務の対象外とされていないこと

時短勤務制度を利用するには、事前に園や事業主へ申請が必要です。

一般的には、3歳未満の子どもを育てている労働者を対象に、1日の所定労働時間を原則6時間程度に短縮できます。

条件を満たせば、安心して利用できますが、園によっては法定制度に加えて独自の時短勤務制度を設けている場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

ただし、給与や手当がフルタイムより減額されることもあるため、制度の詳細を確認し、納得した上で活用しましょう。

参照:日本の人事部

参照:育児・介護休業のあらまし

給与

時短勤務でもらえるおおよその給与は「基本給×実労働時間÷所定労働時間」で計算できます。

このことから、フルタイムで勤務していた際に約20万の給与があった場合、6時間の時短勤務をするともらえる給与は約15万ほどです。

この計算式に当てはめると以下の通りになります。

200,000×120÷160=150,000

(基本給20万×6時間勤務を20日÷フルタイム時の8時間勤務を20日)=時短勤務の際の給与

※基本給は20万で、月の勤務日数を20日間として計算しています。

これに、被服手当や役職手当などがあれば加算されます。

参照:厚生労働省

賞与

賞与が年に2回支給される場合、夏と冬それぞれに査定期間があり、その期間の勤務状況や評価をもとに支給額が算出されます。

時短勤務の場合も基本給に応じて比例計算されるため、勤務時間が短いと賞与額は減額されます。

査定期間や計算方法は園ごとに異なるため、事前に勤務先に確認しておくと安心です。

勤務時間やシフト

時短勤務を利用する保育士は、フルタイム勤務より1日の労働時間が2時間ほど短くなるのが一般的です。

3歳未満の子どもがいる場合、早番や遅番のシフトも子育てと両立しやすいよう配慮され、育児や生活リズムに合わせて残業が免除されることもあります。

ただし、園の体制や人員配置によってはシフト変更が難しい場合もあるため、勤務先ごとのルールを確認しておくと安心です。

休憩や残業

6時間以上8時間以下で勤務する場合、休憩時間は45分です。

これは最低ラインとして法律で保証されています。

一方で、6時間未満の勤務時間で働く場合の休憩の有無は法律上で定められていないため、各園のルールによって異なります。

時短勤務で働く保育士の残業は少ない傾向にはありますが、人員不足や行事前には残業が発生することもあるので心配な場合は、事前に園へルールや実態を確認しておきましょう。

参照:労働時間・休憩・休日関係

実際に時短勤務を経験した保育士の1日のスケジュール

| 日勤の正社員保育士 | 時短勤務の保育士 | |

|---|---|---|

| 8:30 | 勤務開始 | ー |

| 9:00 | 朝おやつの提供 | 勤務開始 |

| 11:30 | 昼食の準備 | 昼食の準備・サポート |

| 12:00 | 昼食のサポート | 休憩 |

| 13:00 | 休憩 | 昼食の片付け |

| 14:00 | 午睡の見守り・連絡帳記入 | 午睡の見守り・連絡帳記入 |

| 16:00 | 午後の活動準備 | 退勤 |

表のように時短勤務であっても、主活動や昼食時など重要なところには配置されます。

また、午睡中などの時間を利用して、連絡帳の記入をしたり、順番に書類作成や制作準備などを進めたりします。

保育士が時短勤務するメリット

- 家庭と仕事の両立がしやすい

- 慣れた職場で働き続けられる

- フルタイムに戻すことも可能

保育士が時短勤務をする最大のメリットが、家庭と仕事の両立がしやすいことです。

時短勤務をすることで、子どもの送り迎えや家事をする時間が確保でき、安心して保育士として働き続けることができるでしょう。

また、慣れた職場で働き続けられるため、園のルールや方針、書類の作成方法などを理解している環境で効率よく仕事ができます。

さらに、家庭の状況に応じてフルタイムに戻すことも可能で、柔軟に働き方を調整できるのもポイントではないでしょうか。

時短勤務は、勤務時間が短いため体力的・精神的な負担が軽減され、プライベートの時間も確保しやすくなります。

こうしたメリットにより、長期的に安心して働ける点も、時短勤務の大きな魅力です。

子どもの送り迎えや家庭の用事を無理なくこなしながら、保育士としての経験を積み続けられるのが時短勤務の魅力です。

保育士が時短勤務するデメリット

- 給与が減る

- キャリアへの影響

- 周囲に負担がかかることで罪悪感を感じてしまう

- 勤務時間内に業務が終わらない可能性がある

時短勤務をするデメリットとしては、給料が減ることが挙げられます。

また、昇進や役職に就くなどのキャリア形成に影響する場合があり、キャリアアップを目指している人にとっては、フルタイム勤務者に比べてチャンスが低くなる可能性があります。

時短勤務をしている場合、基本的に残業はありません。

そのため、勤務時間内に業務が終わらなかったり、周囲の保育士に業務の負担が偏ってしまうことで、罪悪感を感じてしまうかもしれません。

このように、働き方の柔軟性と引き換えに一定のデメリットが存在しますので、デメリットもよく理解した上で時短勤務をおこなうか選択すると安心です。

デメリットを理解したうえで、業務の優先順位をつけたり、周囲と協力をすると、時短勤務でも無理なく働きやすくなります。

保育士が時短勤務するために

保育士が時短勤務するためには、利用要件や勤務先のルールをきちんと確認し、クラスリーダーや園長と相談しながら進めていくことが大切です。

勤務時間の調整は園全体の働き方にも影響するため、同僚やクラス間で事前に時短勤務について共有することで周囲の理解も得やすくなります。

具体的な確認内容を見ていきましょう。

①時短勤務の利用要件を確認

時短勤務を法律的に申請できても、園の運営上すぐに導入できない場合があります。

そのため、時短勤務を希望する場合、勤務先の利用要件を確認しましょう。

確認するべき項目は下記の通りです。

- 子どもの年齢は何歳になるまで利用可能か(原則小学校就学前まで)

- 雇用形態(正社員・契約社員など)

- 勤務時間や勤務日数

- 各クラスに配置される常勤保育士の人数

この他に保育士の配置基準など、園の運営条件も満たしているかも合わせて、利用要件を確認しておくことで安心して時短勤務を利用できます。

参照:育児休業制度 特設サイト

参照:短時間保育士及び常勤保育士の取扱いについて

②園や会社の就業規則をチェック

- 1日の就業時間は6時間未満とする

- 月の勤務日数は20日未満とする

- 常勤保育士の勤務時間を超えないものとする

- 研修や職務上必要な教育を受ける機会を保障する

- 給与や手当、福利厚生の扱いは常勤と同等であるとする

時短勤務を希望する際に、園の就業規則を事前に確認することは、自分が安心して働ける環境かどうかを把握できるため重要です。

就業時間や、月の勤務日数などの基本条件の確認は必須です。

その他にも、職務上必要な研修や教育を受ける機会が保障されているか、給与や手当、福利厚生の扱いが常勤と同等かも確認しましょう。

これらをチェックすることで安心して時短勤務を活用し、家庭と仕事の両立がしやすい環境作りが可能になります。

③園長や主任に早めに相談する

時短勤務を希望する場合は、早めに園長や主任に相談することが大切です。

希望の開始時期や時間帯、シフトの調整など、園の運営に支障が出ないように事前に話し合うことで、スムーズに時短勤務を利用できるでしょう。

また、相談を通じて勤務条件や園のルールへの理解が深まるだけでなく、不安や疑問も事前に解消しやすくなるため、安心して時短勤務を利用できます。

【注意】園の状況によっては申請が通らないこともある

時短勤務を希望しても、常勤保育士の配置状況や行事・繁忙期などの業務状況によっては、申請が必ずしも承認されるとは限りません。

常勤保育士の人数やシフトのバランスが崩れる場合は、開始時期や勤務時間を調整したり、他の保育士のシフトを工夫したりする必要があります。

希望は早めに伝え、園の事情を理解しておくことで、スムーズに時短勤務を導入しやすくなります。

【元保育士からのアドバイス】時短勤務をうまくこなす3つのコツ

業務が多い保育士ですが、時短勤務になるとさらに仕事に追われてしまいますよね。

また、時短勤務で働いている申し訳なさから、なんでも1人で抱え込みがちになります。

時短勤務をうまくこなすコツは、やることを整理する、同僚にきちんと伝える、1人で抱え込まないことです。

ここでは、私が実際に行っていた、時短勤務をうまくこなすコツを3つ紹介しますので、ぜひ参考にてみてくださいね。

①業務の簡略化を図る

時短勤務を無理なくこなすには、業務の簡略化をすることはとても重要です。

簡略化が可能な業務は表にまとめておきますので、参考にしてください。

- 保育室の片付けや、子どもたちの着替え・トイレへの誘導がスムーズにいくように動線を見直す

- よく使うものは取りやすい位置に置き、探す手間を減らす

- 過去の作品やデジタル素材を活用する

- 週案や月案は、前年や前月の週案を参考・修正できるところはする

基本的なことではありますが、保育室の動線や備品の配置を見直すことで無駄な動きが減り、保育の効率化につながります。

環境を見直すことで、自身の時間を確保しやすくなります。

業務の簡略化をするには、環境の見直し・再利用・ちょっとした工夫です。

②記録や引き継ぎを丁寧に行う

短時間勤務の場合、他の保育士に業務を引き継ぐ場面が多くなります。

そのため、子どもの記録や引継ぎを丁寧に行うことは、限られた時間を効率よく使えるため効果的です。

誰が読んでも一目でわかるように簡潔にまとめつつ、伝え漏れがないように意識することがポイントです。

- 重要なことはメモだけでなく、口頭でも伝える

- 要点をまとめて伝える

- 伝え漏れがないよう意識する

このポイントを意識すると、限られた時間でも効率よく業務を進め、ミスや伝え漏れを防ぐことができます。

③クラス間のコミュニケーションを大切にする

制作物の準備や貼り付け作業などは、手が空いた際に進めてほしいことをあらかじめ伝えておきましょう。

自分でも隙間時間を見つけて作業を進めることも大切ですが、クラス内で共有しておくことで、周りの先生も意識して協力してくれます。

また、クラス間での情報共有も大切です。

子どもの様子や行事の進行状況を伝えるだけでも、周りの保育士はサポートしやすくなります。

急な対応や準備もスムーズになり、園全体の連携が強まります。

【元保育士からのアドバイス】時短勤務のよくある悩み

時短勤務は、家庭と仕事を両立するうえで心強い制度ですが、実際に利用するとなると思っていたより大変だと感じる場面は多いものです。

ですが、少しの工夫で効率よく業務を進めていけます。

ここでは、元保育士で時短勤務経験者の視点から、よくある悩みと解決のヒントを紹介しますので、参考にしてくださいね。

「勤務時間内に仕事が終わらない」

「勤務時間内に仕事が終わらない」というのは時短勤務の保育士にとって、とてもよくある悩みです。

限られた時間の中で保育・書類作成・保護者対応などをこなすのは大変ですよね。

そこで意識したいのは、業務の優先順位を見極めることです。

- 締め切りが近いもの

- 短時間で終わるもの

- 確認してもらう必要があるもの(園長・リーダーなど)

今日やるべきことと後日に回せることを分け、同僚と分担できるものは早めに共有しましょう。

自分の担当業務や進捗、締め切りなどを整理し、タスクをリスト化することで、現状を把握しやすくなります。

完璧にこなすのではなく、重要な業務を確実にこなすことを優先にすると、無理なくすすめていけますよ。

「制度はあるけど断られた」

「制度はあるけれど断られた」「まわりに使っている人がいない」と悩む保育士も少なくありません。

そんなときは、希望する時期や勤務時間について園と相談し、話し合うことが大切です。

周囲の協力で、時短勤務を無理なく利用できる場合もあります。

また、どうしても利用が難しい場合は、時短勤務が使える職場への転職も視野に入れると、家庭と仕事の両立が実現しやすくなります。

私も育休明けの6か月前に相談したことで、シフトの調整や人員配置に配慮していただけました!

早めに相談することで、復帰後も無理なく仕事に復帰できる可能性があります。

時短勤務制度を使いたいときにおすすめの保育士転職サイト

時短勤務を利用したいのに叶わないこともありますよね。

そんなときは、時短勤務ができる保育園に転職するのも一つの選択肢です。

ここでは、時短勤務が可能な求人を多く取り扱っているおすすめの転職サイトを3つ紹介します。

時短勤務ができる保育園への転職を検討している際は、ぜひ利用してみてください。

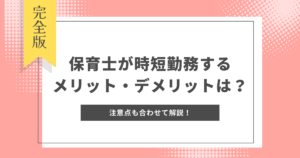

保育士ワーカー

| 運営会社 | 株式会社トライトキャリア |

|---|---|

| 求人数 | 23,801件(8月現在) |

| 対応エリア | 全国 |

| 雇用形態 | 正社員・パート・アルバイト |

| 公式サイト | https://hoikushi-worker.com/freeword/freeword_6/ |

保育士ワーカーは、「時短勤務制度あり」で検索でき、求人数も豊富に取り扱っているので時短勤務で働きたい人にとて利用しやすい転職サイトです。

また、専任のアドバイザーが面接の同行や条件交渉まで対応してくれるので、安心して利用できます。

- 時短勤務制度ありの求人が豊富

- 転職を徹底的にサポート

- 非公開求人を含む、豊富な求人数

- 面接同行、条件交渉をまかせられる

- 入職後の悩みにも対応可能

保育士ワーカーは、丁寧なサポートを受けながら自分にあった条件で転職したい保育士におすすめです。

マイナビ保育士

| 運営会社 | 株式会社マイナビ |

|---|---|

| 求人数 | 20,509件 |

| 対応エリア | 全国 |

| 雇用形態 | 正社員・契約社員・非常勤・パート |

| 公式サイト | https://hoiku.mynavi.jp/r/ |

マイナビ保育士は、時短勤務など理想の働き方を見つけられるよう、転職をトータルサポートしてくれる人材紹介サービスです。

アドバイザーが希望の保育園に行き、保育園の実態を確認してくれることで、求職者との間にギャップが生じにくくなるため時短勤務を希望している保育士も安心して転職できます。

- 保育園の実態も確認してくれる

- 厚生労働省から認可を受けているから安心

- 好条件の非公開求人も多数

- 転職後もサポートがある

マイナビ保育士は、保育園の実態を把握しながら理想の園を探したい人に特におすすめです。

保育士人材バンク

| 運営会社 | 株式会社エス・エム・エス |

|---|---|

| 求人数 | 36,038件(8月現在) |

| 対応エリア | 全国 |

| 雇用形態 | 正社員・契約社員・パート・アルバイト |

| 公式サイト | https://hoiku.jinzaibank.com/ |

保育士人材バンクでは、園の特徴や働きやすさに応じて、こだわり条件で求人を検索できます。

例えば、行事が少なく働きやすい「行事少なめ」や、育児に理解があり時短勤務も利用しやすい「産休育休取得率高め」といった条件で探すことが可能です。

- 育児に理解のある園を探しやすい

- 子どもに関わる求人の選択肢が豊富

- 現場経験者のキャリアパートナーが在籍

- 面接対策もしてくれる

保育士人材バンクは、保育士以外の子どもに関わる仕事も検討したい、ワークライフバランスを整えたいと考えている方におすすめです。

まとめ

時短勤務は、労働者の権利として定められています。

利用したいけど、今の保育園では難しいと感じる場合、思い切って転職することも前向きな選択肢の一つです。

また、時短勤務はちょっとした工夫と意識、周囲との協力と理解があれば、安心して利用できる制度です。

自分らしい働き方を実現するために、時短勤務や転職サイトをうまく活用していきましょう。